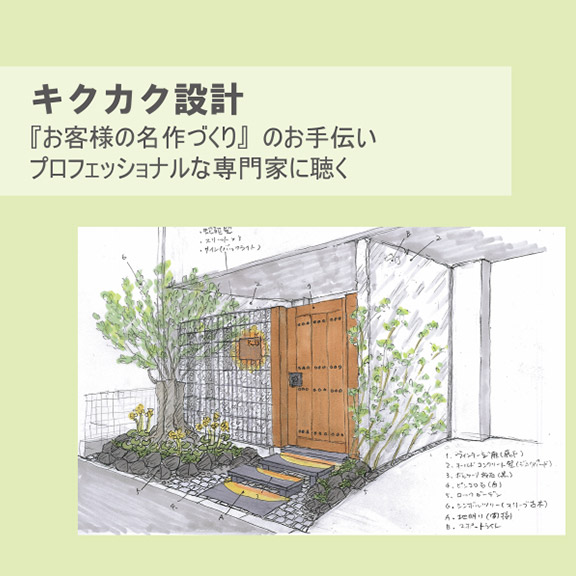

CONCEPTS

住宅一筋50年

住宅一筋50年

『自然素材で健康に暮らせる家』

私たちは、健康に暮らせる家を真剣に考えました。

その答えが、自然の力を最大限活用した自然素材の家です。

夏涼しく、冬温かいをあたりまえにするには技術と手間が必要です。

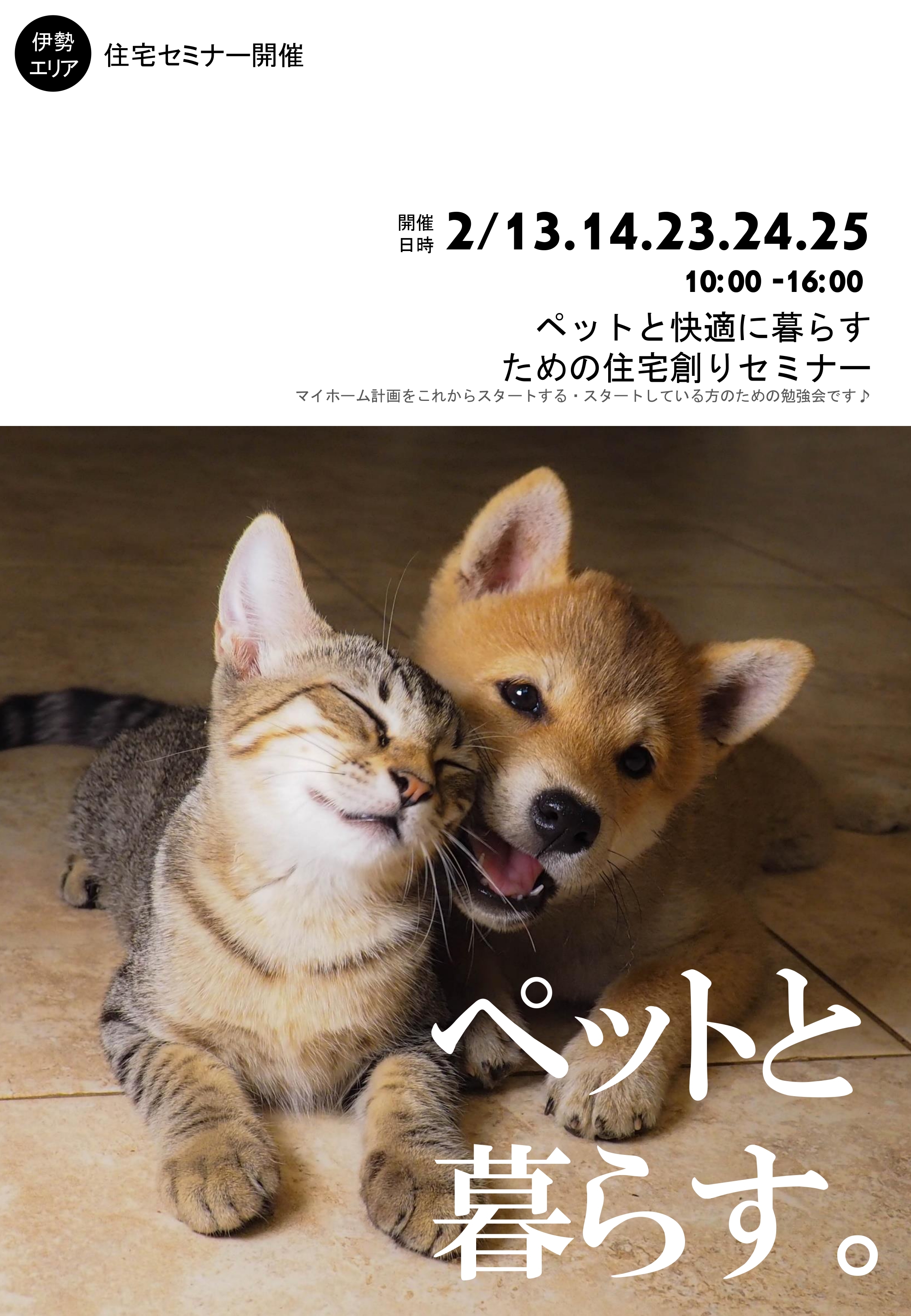

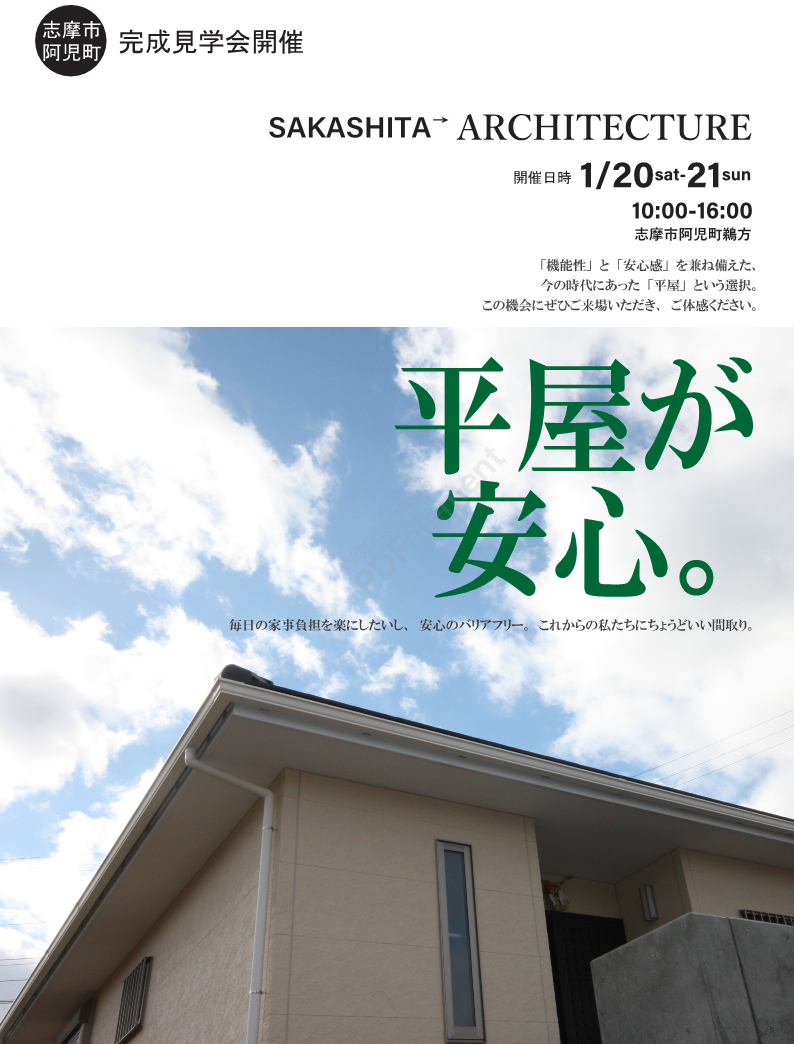

三重県でマイホームをお考えの皆さまへ

快適で、健康で、幸せな暮らしを

一緒に創っていきましょう。

LEARN MORE

志摩市・伊勢市・鳥羽市の注文住宅・移住住居・別荘・新築建築なら株式会社坂下工務店

プロの目線からご提案。伊勢市・松阪市・津市・志摩市の注文住宅・新築戸建てを手がける工務店なら当社へ。

.jpg)

.jpg)

.jpg)